アメリカ大学進学ガイド:種類と制度をわかりやすく解説

アメリカの大学は、日本の大学とは制度やスタイルが大きく異なります。

そのため、多くの日本人学生やご家庭にとっては、「興味はあるけれど、どこから調べ始めればいいのか分からない」と感じることも少なくありません。

この記事では、そうした方々に向けて、アメリカの大学の全体像をわかりやすくまとめました。まずは基本的な仕組みを知ることから、自分に合った進学の選択肢を見つけていきましょう。

州立大学と私立大学の違い

大学の「運営母体」の違いが、学費や雰囲気に影響します。

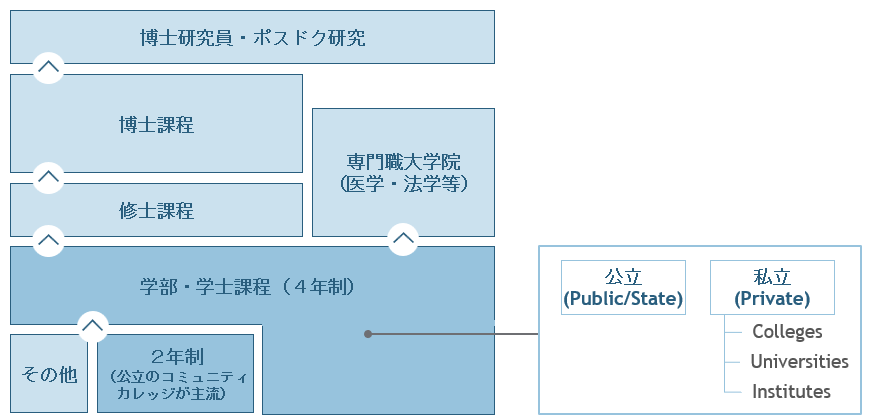

アメリカには国立大学はなく、大学は「公立(州立)」か「私立」に分かれます。それぞれにメリットがあり、志望校選びではこの違いを押さえておくことが重要です。

◉ 公立(州立)大学(State University)

州政府が運営する公立大学で、州内の住民には学費が割安に設定されています(通常は永住権・市民権が必要)。一方、留学生や州外の学生には、私立大学と同程度の学費が課されることもあります。キャンパスが広大で、学生数も多く、多様性や研究資源に恵まれています。

例: Indiana State University (インディアナ州)、University of Michigan(ミシガン州)、UCLA(カリフォルニア州)

◉ 私立大学(Private University)

民間団体や財団によって運営されており、学費は州立よりも高額なことが多いですが、奨学金が手厚い学校もあります。規模は中小規模で、教授との距離が近く、個別サポートも充実している傾向にあります。

例:Harvard University、University of Chicago

2年制大学と4年制大学の違い

まずは短期大学で基礎を学ぶか、最初から4年制で専門を深めるか?

「大学進学」と聞くと4年制大学を思い浮かべる人が多いですが、2年制のコミュニティカレッジもアメリカでは重要な進学ルートです。特に費用や語学力に不安がある留学生には人気です。

◉ コミュニティカレッジ(2年制大学)

入学基準が比較的柔軟で、学費も年間$3,000〜$5,000程度と非常にリーズナブルです。卒業時に準学士号(Associate Degree)を取得し、4年制大学に3年次として編入できる制度があります。

特定の大学と編入保証協定(Transfer Agreement)を結んでいる場合も多く、例としては「Santa Monica College → UCLA」や「Columbus State Community College→ The Ohio State University(OSU)」などが有名です。

◉ 4年制大学

高校卒業後に直接入学し、4年間で学士号(Bachelor's Degree)を取得します。専攻を深く学び、インターンや研究にも参加しやすい環境が整っています。大学院への進学を目指す人や、すぐに専門職に就きたい人に向いています。

カレッジ、ユニバーシティ、インスティテュートの違い

どれも「大学」だけど、呼び方に意味があります。

アメリカでは大学の呼び方がいくつかあり、それぞれに特徴があります。

◉ カレッジ(College)

主に学士号(Bachelor's)のみを提供し、規模は比較的小さめ。リベラルアーツ教育に重点を置き、少人数・対話型の授業が特徴です。

例: Amherst College、Williams College

◉ ユニバーシティ(University)

学士だけでなく、修士・博士課程も提供する総合大学です。学部(College of Engineering、School of Businessなど)を複数持ち、研究施設や大学院進学の機会も豊富です。

例: Stanford University、University of Cincinnati

◉ インスティテュート(Institute)

理工系や芸術系など、特定分野に強みを持つ専門大学です。研究重視の環境で、高度な専門知識を身につけられます。

例: Massachusetts Institute of Technology(MIT)、Fashion Institute of Technology(FIT)

リベラルアーツと専攻(メジャー)の違い

リベラルアーツは「学問の入り口」、専攻は「自分の軸」。

リベラルアーツと聞くと「芸術系?」と思う方もいるかもしれませんが、実際にはもっと幅広く、大学教育の土台を作る重要な概念です。

◉ リベラルアーツ(Liberal Arts)

自然科学、社会科学、人文科学をバランスよく学び、「考える力」「伝える力」を養います。特にリベラルアーツ・カレッジでは、1・2年生のうちに多分野を学び、その後に専攻を決定する柔軟なカリキュラムが特徴です。

例: Middlebury College、Carleton College、Macalester College

◉ 専攻(Major)

大学2、3年目までに専攻する学部を選ぶ必要のある大学が多く、卒業要件に必要な授業を集中して履修します。人気の専攻には、経済学、心理学、バイオロジー、ビジネス、コンピューターサイエンスなどがあります。日本と異なり、専攻の途中変更やダブルメジャー(二重専攻)も可能です。

副専攻(Minor)ってなに?

「興味があることは一つじゃない」人にぴったり。

専攻(Major)とは別に、他の分野を「ほどよく」学ぶことができる制度が副専攻(Minor)です。5〜7科目程度の履修で取得可能。

たとえば、主専攻が国際関係で、副専攻をデータ分析にしたり、心理学の主専攻に教育学の副専攻をつけたりすることで、就職や大学院進学の際に自分の強みを広げることができます。特に、企業が求める「幅広い視点」を身につけるには非常に効果的です。

大学卒業後の進路:アメリカの教育制度

学士号のその先にある「大学院」ってどんなところ?

多くの学生は学士号を取得して就職しますが、専門性をさらに高めたい人は大学院へと進みます。

◉ 学士号(Bachelor’s Degree)

約4年間。専攻分野の基礎〜応用を学びます。

◉ 修士号(Master’s Degree)

2年が一般的。MBA、M.Ed.、M.S.など職業に直結するプログラムが多数あります。

◉ 博士号(Ph.D.など)

4〜7年。アカデミックや研究職、専門性の高い分野へのキャリアを目指します。完全奨学金が出るケースもあり、大学によっては授業料免除+生活費支給も。

まとめ

この記事では、アメリカの大学制度について、全体像をざっくりとご紹介しました。

今後は、大学で学べる学部の種類、キャンパスライフ、奨学金制度、そして出願方法など、より具体的なテーマについても発信していく予定です。

もし「こんなことを知りたい!」といったリクエストがあれば、ぜひコメント欄でお知らせください。